城市建設用地集約節(jié)約利用評價指標體系完善分析

2015-09-25 00:00:00 本網(wǎng)站

作者:胡召林

引言

我國正處于高速城市化階段,大量農(nóng)業(yè)剩余勞動力涌入城市以及城市自身面臨著經(jīng)濟結構、產(chǎn)業(yè)結構、就業(yè)結構的戰(zhàn)略調(diào)整,需要相應的容納空間,然而土地自然供給的剛性、耕地資源的稀缺性與城市建設對土地無限需求的矛盾,決定了城市發(fā)展必須改變對土地的無限依賴和粗放經(jīng)營模式,而必須走“集約化、高效化、節(jié)能型”道路。為此2008年國務院出臺了《國務院關于促進節(jié)約集約用地的通知》(國發(fā)〔2008〕3號),旨在進一步加強全國用地管理、促進節(jié)約集約用地。

根據(jù)國發(fā)〔2008〕3號精神,國土資源部2008年制定頒布了國標《建設用地節(jié)約集約利用評價規(guī)程》(TD/T 1018-2008)(以下簡稱《規(guī)程》,2012年部署開展全國沈陽等14個重點城市集約利用評價試點,13年部署開展了原平等20個小城市的集約利用評價試點工作,通過試點工作的開展,2014年出臺《關于部署開展全國城市建設用地節(jié)約集約利用評價工作的通知》(國土資函【2014】210號),部署開展全國城市土地節(jié)約集約利用評價工作,計劃用5年時間(2014年-2018年)完成并建立全國城市建設用地節(jié)約集約利用評價數(shù)據(jù)庫,我公司今年目前也中標了眉山市、都江堰市城市建設用地集約節(jié)約利用評價項目工作,正在開展評價技術方案和前期資料收集工作,通過對規(guī)程的學習研究和實際技術方案的參與制定,筆者認為集約評價工作成果的可靠性、科學性和實用性最核心部分在于評價指標體系和評價方法體系的科學性和完備性,筆者以居住功能區(qū)為例來研究分析評價指標體系的完善。

1 城市建設用地節(jié)約集約利用的基礎理論

我們先來簡述一下建設用地節(jié)約集約利用的基礎理論,總結其內(nèi)涵,再行究分析評價指標體系的完善。

總結國內(nèi)外土地集約利用研究成果,土地集約利用的理論基礎主要包括報酬遞增遞減理論、區(qū)位理論、土地供需理論、土地可持續(xù)發(fā)展理論,下面來簡述以上理論基本原理及對土地集約利用評價的作用。

1.1 邊際報酬遞增遞減理論

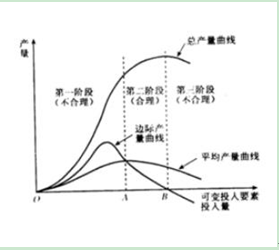

該理論基本原理就是:在一定經(jīng)濟、技術、社會、自然等條件下,在其它要素投入不變情況下,不斷增加某一種投入要素,土地邊際效益會經(jīng)歷增加、不變、減少的過程(如下圖)。

邊際報酬遞增遞減示意圖

邊際報酬遞增遞減理論說明在城市土地利用中需要適度高投入,投入過少,就存在土地粗狂利用情況,但過度投入,也存在利用過度,環(huán)境生態(tài)差等情況,其對土地集約利用評價指標體系建設完善指導意義就是土地投入產(chǎn)出及利用強度指標(可以看作是投入產(chǎn)出的實際表現(xiàn)載體)是必需考慮的。

1.2 區(qū)位理論

區(qū)位是指人類行為活動的空間,區(qū)位理論是關于人類活動的空間分布及其空間中的相互關系的學說。具體地講,是研究人類經(jīng)濟行為的空間區(qū)位選擇及空間區(qū)內(nèi)經(jīng)濟活動優(yōu)化組合的理論。研究城市空間區(qū)位理論很多,總結起來其核心是優(yōu)化城市空間布局,根據(jù)土地利用不同類型和特點,配置土地資源,促進土地合理、高效、集約利用。

區(qū)位理論對土地集約利用評價指標體系建設完善指導意義可以總結為必需針對用地類型和特點設置評價指標,如工業(yè)用地評價指標與居住用地評價指標應有差異。

1.3 土地供需理論

土地作為一種特殊的商品,在許多方面具有特殊性:其位置固定不變,自然供給不變,經(jīng)濟供給彈性有限,土地供需既受一般商品供求規(guī)律的制約,又有其與一般商品不同的特殊供求形式。土地供求平衡是相對的、暫時的,而不平衡是絕對的。由于我國土地稀缺,人口眾多,土地供需矛盾十分突出。

土地供需理論指導意義就是需要注重城市建設用地挖潛,設置相關挖潛指標。

1.4 土地可持續(xù)發(fā)展理論

土地可持續(xù)利用是以保護土地環(huán)境為基礎,以滿足人類當前和未來需要為核心,尋找一條人類、經(jīng)濟、社會、科技、環(huán)境和資源相互協(xié)調(diào)發(fā)展,土地開發(fā)利用以不損害下一代利益的前提下,滿足當前人類需要,保障經(jīng)濟、社會、環(huán)境可持續(xù)的發(fā)展。

土地可持續(xù)發(fā)展是土地集約利用評價必需遵守的理論和原則,因此在評價指標設置時必需考慮生態(tài)等指標,或者在設置建設強度指標時不能完全以指標越高越優(yōu)來進行評價。

除上述基本理論外,土地集約評價基礎理論還包括地租地價理論、土地制度理論、土地規(guī)劃理論等,在此不在贅述。

2、城市建設用地節(jié)約集約利用的內(nèi)涵

中外專家學者對土地集約利用內(nèi)涵理解各有側重,結合以上地集約評價基礎理論,我們大致可以理解如下:城市建設用地節(jié)約集約利用就是:在合理布局、優(yōu)化用地結構和可持續(xù)發(fā)展前提下,通過存量土地投入、改善經(jīng)營管理等途徑,充分發(fā)揮土地潛力,提高建成區(qū)土地使用效率和利用效率,使土地的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益相互協(xié)調(diào)統(tǒng)一,兼顧當前利益和長遠目標,促進城市土地利用結構優(yōu)化和功能不斷提升。

集約利用內(nèi)涵顯示增加土地投入、改善經(jīng)營管理是手段,優(yōu)化結構、布局是保障,促進土地經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益在協(xié)調(diào)基礎上,不斷提高使用和利用效率是目標。

3 現(xiàn)行《規(guī)程》設置的定量評價指標體系及其指標作用分析——以居住功能區(qū)為例

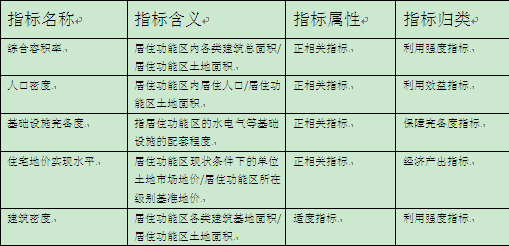

現(xiàn)行《規(guī)程》設置的居住功能區(qū)定量指標體系主要如下表:

如上表,《規(guī)程》設置的居住功能區(qū)定量指標主要包括綜合容積率、人口密度、基礎設施完備度、住宅地價實現(xiàn)水平、建筑密度等五個,涵蓋利用強度、利用效益、保障完備和經(jīng)濟產(chǎn)出等類型,下面具體分析各指標的作用。

綜合容積率:綜合容積率是土地利用強度最綜合性指標,也是最直接反映居住功能區(qū)投入后成果最直觀的表現(xiàn)載體,因此在某種意義上說綜合容積率也是產(chǎn)出效果類指標。容積率越高,土地集約利用程度越高,但根據(jù)邊際報酬遞增遞減原理,隨著容積率的提高,超過一定限度,會造成基礎設施的配套跟不上,影響居民的生活質(zhì)量,反而造成利用集約度下降。

人口密度:人口密度是利用社會效益指標,也是比較直接反映居住功能區(qū)利用效果的指標。在一定限度內(nèi),人口密度越高,意味著人均用地越少,集約程度也越高,但與綜合容積率一樣,人口密度超過一定限度,也會造成基礎設施的超負荷運轉,公共服務設施的緊張,城市環(huán)境質(zhì)量下降,影響居民的生活質(zhì)量,使環(huán)境效益、生態(tài)效益、社會效益下降。

基礎設施完備度:基礎設施完備程度是決定功能區(qū)內(nèi)居民生活質(zhì)量的重要因素,顯然基礎設施完備度越高,居民生活越方便,土地集約利用程度越高。

住宅地價實現(xiàn)水平是通過土地供需市場狀況來量化投入產(chǎn)出水平的一個指標。但由于基準地價是政府調(diào)控土地供應價格的基礎參考依據(jù),對于已高度市場化調(diào)節(jié)的居住用地市場基準地價作用已不是很明顯,因此住宅地價實現(xiàn)水平指標內(nèi)涵值得商榷。

建筑密度:建筑密度也是一個單項相對利用強度指標,是反映居住生活質(zhì)量的指標,與綜合容積率不一樣的是,建筑密度相對越小,居住環(huán)境相對越高,但土地利用集約程度也相對較低,密度相對越高,居住質(zhì)量會下降,但集約利用程度會提高,因此建筑密度是一個明顯的適度指標,必需與綜合容積率等指標配套使用。

4 居住功能區(qū)定量指標體系的完善

4.1 《規(guī)程》設置指標內(nèi)涵使用的完善

據(jù)前述,《規(guī)程》設置的居住功能區(qū)定量分析指標包括綜合容積率、人口密度、基礎設施完備度、住宅地價實現(xiàn)水平和建筑密度五個,其中基礎設施完備度屬于完全正相關指標,建筑密度屬于適度指標,《規(guī)程》也很明確,筆者認為這兩個指標在評價使用上無多大爭議,但綜合容積率、人口密度、住宅地價實現(xiàn)水平三個指標在使用上筆者認為《規(guī)程》有值得商榷的地方,下面來具體分析。

據(jù)前述,綜合容積率、人口密度均屬于土地利用效果(經(jīng)濟和社會效果)載體指標,根據(jù)邊際報酬遞增遞減原理,在一定合理范圍內(nèi),綜合容積率、人口密度越高,土地集約利用程度越高,但超過一定限度,隨著綜合容積率、人口密度的繼續(xù)增加,會引發(fā)基礎設施的不足或超負荷運轉、公共服務設施的緊張、環(huán)境生態(tài)質(zhì)量的下降,居民生活反而不便,造成土地利用集約程度的下降,因此綜合容積率、人口密度也是屬于適度指標,而非《規(guī)程》確定的完全正相關指標。同時根據(jù)區(qū)位理論,各個城市所處區(qū)域自然經(jīng)濟條件、功能定位不一樣,在分析確定合理就容積率、人口密度臨界線時也不一樣。以都江堰市為例,都江堰臨近地震帶,受地震影響較大,同時,都江堰地處成都市上風上水方向,其水源是成都平原地區(qū)生產(chǎn)生活的主要源頭,另外都江堰也是一個著名旅游勝地,是一個旅游城市,環(huán)境相對要求更高,因此都江堰市綜合容積率、人口密度的合理臨界值相比成都市中心城區(qū)或成都市近郊區(qū)肯定明顯要低。

筆者前面就分析到住宅地價實現(xiàn)水平的內(nèi)涵值得商榷,因為從目前看基準地價對于已高度市場化的居住用地市場來說,作用很弱,從目前各地基準地價公布實施狀況看,居?。ㄗ≌┯玫鼗鶞实貎r基本上都遠低于居?。ㄗ≌┦袌鰞r格,且各地低于市場價格幅度不盡一致,運用現(xiàn)有“住宅地價實現(xiàn)水平”指標就存在兩個問題,一是該指標會出現(xiàn)各城市均為正值狀況,即拋開其它指標該單項指標顯示各城市均為集約狀況,第二就是各城市該項指標高低取決于居住用地市場價格與基準地價的偏離幅度,這有悖于評價初衷,也未真實反映各城市土地集約程度差異。考慮在目前通過地價來反映土地集約程度相對較困難,如沒有更合適指標,也可考慮取消該指標。

4.2 設置指標的增補分析

《規(guī)程》設置的居住功能區(qū)定量分析指標側重于土地利用強度方面,根據(jù)可持續(xù)利用理論,集約利用內(nèi)應以促進土地經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益相互協(xié)調(diào)為核心,明顯《規(guī)程》定量分析指標相對缺乏社會、生態(tài)環(huán)境分析指標?!兑?guī)程》在定性分析中有生態(tài)環(huán)境分析,其實仔細分析定性分析中很多社會環(huán)境因素是可以定量化的,也應該納入定量評價中,筆者以指標的獨立可比性、可操作性(可量化)、動態(tài)性等放方面為選取原則,建議從以下幾個方面考慮定量分析指標的增補:

4.2.1 社會指標,主要考慮公共服務設施的擁有和方便程度,以單位人口所擁有的公共服務設施數(shù)量來量化,主要考慮與居民生活質(zhì)量密切相關的醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文體等因素,如萬人所擁有的醫(yī)療床位、萬人所擁有的中小學生入學位、萬人所擁有的文體設施面積等,這些指標屬于適度指標,在合理區(qū)間內(nèi),指標越高,居民生活越方便,集約利用程度越高,但在我國人地矛盾十分突出的情況下,還不具備越高越好的條件。

4.2.2 生態(tài)環(huán)境指標,主要可以考慮可以量化的指標,如人均公共綠地,空氣質(zhì)量達標率等,人均公共綠地也是屬于適度指標,在我國目前城市化進程不斷加大,人地矛盾十分突出情況下,還不能達到公共綠地極大化條件,這勢必擠占其它用地,反而造成土地利用的不可持續(xù)??諝赓|(zhì)量達標率可以視為完全正相關指標。

城市土地集約利用評價的指標體系是評價的核心,筆者從土地集約利用的基礎理論出發(fā),以居住用地為例,來分析總結了現(xiàn)行《規(guī)程》設置的部分定量評價指標的內(nèi)涵缺陷和尚可補充完善的指標,由于城市土地集約評價工作尚在開展中,筆者的建議尚未進行實證研究,也需通過評價工作實踐對整體評價指標體系進行更深入更全面研究,藉此為城市集約利用評價項目的開展和以后《規(guī)程》的修改完善提供更多更好的建議。